「現代農業2017年11月号」に掲載されました

有機稲作を始めよう 有限会社古代米浦部農園 浦部修

厳しい天候で米作りにひときわ苦労をしたにもかかわらず、今年の米価は大暴落、戸別所得保証の減額も始まっており農家所得は減るばかりです。消費税増税や原油価格の値上がりで経費負担は重くなる一方なのに価格に転嫁できません。この先さらに2度目の消費税増税も控えていますし、TPP導入では米価はもちろんですが、酪農や肥育農家の壊滅が心配されています。助成金が手厚い飼料用米にシフトしても、使ってくれる酪農家がいなくなれば助成金の要件である播種前契約も危うくなります。

その上容赦なく進む高齢化で、稲作農家の平均年齢は69.9才になりました。せっかく技術も機械設備もあるというのに息子や娘に経営を継がせることもできず、自分一代で米作りは終わりだとあきらめている方もいらっしゃる事でしょう。

でもあなたがやめたあとに、あなたの田んぼは誰が管理してくれますか。水利費を払い続けていくことができますか。どなたに後を頼むにしても、食える稲作が実現しない限りいずれ私たちのふるさとは耕作放棄地ばかりが続く荒れ野になってしまいます。

一転して世界では人口が急増、70億人を突破しており、すでに水と食料の争奪戦が始まっています。こんななか、景気上昇の期待を煽ったアベノミクスも円安基調の中、失速が早まっています。しかも先進国では例を見ない赤字大国で、そのうえ自給率30%という日本の食糧事情では、頼みの経済力が低下してしまったら、このさき日本が飢えないという保証は何もありません。

灌漑用水や水路の維持が不可避な稲作は集落で守らなければ存続ができません。今、喫緊の課題は、食える稲作を地域で実現していくことです。浦部農園は25年間、有機稲作を実践することで消費者に支持され、助成金に頼らない優良経営を実現し、有機稲作の技術も確立してきました。有機稲作ならTPP導入後でも生き残ることができます。子や孫に技術を伝え、美田を残し、豊かな暮らしをつなぐため、あなたも有機稲作を始めませんか。有機米の販路や、すぐ実践に役立つ技術など、5回シリーズでお届けします。

有機米の販路と可能性 有限会社古代米浦部農園 浦部修

核家族化や少子高齢化が進む中で、いつの間にか「ご飯」は主食の座から滑り落ちてしまいました。その上、家庭における食費の支出より外食費支出が多くなってしまった昨今、米の消費の動向を握る外食産業や加工業からの際限のない値下げ圧力が強まっており、銘柄米でさえ値崩れを起こすなど、今年の米価はとうとう再生産費さえ割り込むという異常な安値となってしまいました。しかし安値競争にしのぎを削ってきた外食産業のなかからは、消費者の安心安全への根強い要望に着目し、価格ではなく品質で差別化を図る動きも出てきています。浦部農園ではこうした傾向をいち早くとらえ、国産有機米を使用することが消費者ニーズにかなう道であることをアピールし、販促活動を展開してきました。外食産業で有機米を使用する場合は年間取扱量は相当な規模になるため小規模農家では需要にこたえることができず、ふくらむ需要を輸入に頼ってきたのが実需です。浦部農園は日本有数の規模を有するだけでなく、有機農業者のネットワークを有することから有利な条件で販路を確保、有機米1俵2万円以上で買い取る集荷事業を開始しています。セーフティネットとして価格を底支えし、有機米の市場を形成していくことで、販売に苦戦することなく助成金に頼らない経営が可能になります。大消費地に隣接する藤岡の地の利を生かせば有機の里としての不動の地位を獲得することも可能です。有機稲作の技術については、次回からご紹介していきます。困難をチャンスに変えて、あなたもいっしょに有機稲作を始めませんか。

まずは有機JAS講習を受けよう 有限会社古代米浦部農園 浦部修

農薬や化学肥料を使わずに栽培したり、田んぼに堆肥など有機資材を入れたりするだけでは【有機農産物】と表示することはできません。どんなに頑張って作っても誰かにそれを認めてもらわない限り【有機】【オーガニック】という表示はできないのです。

【誰か】が国の登録認定機関であり、 【認めてもらう】のは検査を受けて認定されることです。これがJAS有機認証の制度です。検査に合格すると有機JASシールを農産物に貼付することができ、【有機】【オーガニック】という表示が許されます。

有機栽培を始めるということは有機JASマークをとるということですから、有機JAS法について熟知する必要があります。うっかり有機と認められないような床土を使ってしまえばそのあとどんなに頑張っても有機認証をとることはできませんし、完璧に栽培しても、その事実が記帳されていなければ認証されません。そうした残念な結果を招かないように、まずは講習会に参加しましょう。登録認定機関は全国に300以上有りどこで受けてもいいのですが、認証する種類や認証費用等は認定機関によって違います。

ちなみに古代米浦部農園では【民間稲作研究所認証センター】に申請をして認証を受けています。ここの講習会は毎年2月頃に全国各地で行われ、受講料は認証を受けるためなら5.000円~10.000円、聴講のみなら2.000円です。ご参考までに認証手数料は申請料20.000円、実地検査料40.000円、判定料10.000円です。ただし認証を受けるほ場枚数や農産物の種別によって変わります。講習会の日程など詳細は当農園までお問い合わせ下さい。

有機栽培の技術(前編) 有限会社古代米浦部農園 浦部修

除草剤や化学肥料を使わないで本当に稲ができるのか、という声を耳にしますが、農薬や化学肥料に頼るようになったのは昭和三〇年代から。それまでは綿々と有機農業が行われてきたのです。有機農業は地域環境をたくみに利用する栽培技術ですが、残念ながら一世代を挟んだだけでその技術は途切れてしまいました。農園では試行錯誤を繰り返しながら藤岡ならではの栽培技術を確立し、今では五人のスタッフで三〇㌶を全て有機栽培する事を可能にしています。ただがむしゃらに草取りに明け暮れる時代は終わりました。理論と実践で裏付けられた有機栽培の技術を習得し、有機稲作にチャレンジしましょう。

有機稲作のポイントは①深水管理 ②抑草資材および除草機の活用 ③健苗 ④疎植 ⑤土作りの五つです。今回はそのうち①②について解説し③④⑤は次回ご紹介いたします。

①②で習得するのは水田雑草の特性を利用した抑草の技術です。

水田雑草の代表はヒエとコナギですが、そのうちヒエは水深7センチ以上になると発芽成長ができません。代かき後落水せず、少なくとも3~4センチ以上の水位を保って田植えを行います。田植え後1ヶ月までは苗の成長に合わせながら15~25センチへと徐々に深水に移行することでヒエを押さえ込むことができます。コナギは深水管理では押さえられませんが、田植え後1週間以内に米糠ペレットや屑大豆を投入することで押さえられます。水管理がうまくいかなかった場合でも田植え後1週間以内に除草機を使用することで草取りの重労働から解放されます。抑草資材の入手方法、使用量等詳細はお問い合わせ下さい。

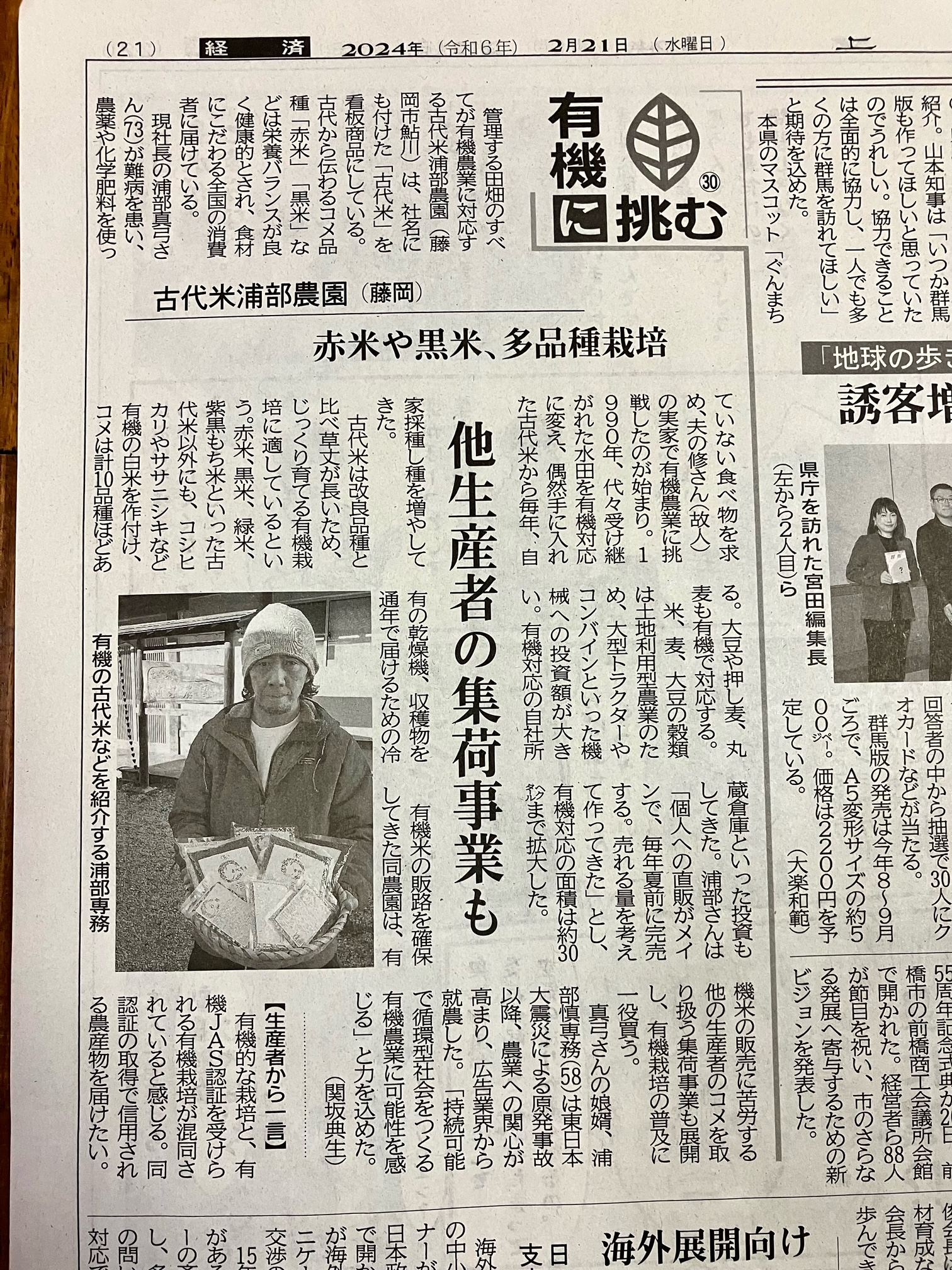

紹介されました

http://www.ricepaper88.com

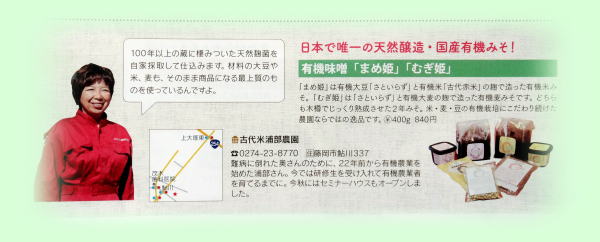

セミナーハウスの記事が掲載されました

本文はこちらで

本文はこちらで

本文はこちらで(PDFファイル)でご覧ください

5月10日号 1

5月11日号 2

5月12日号 3

5月15日号 4

5月16日号 5

5月17日号 6

5月18日号 7

5月19日号 8

「6月28日号 上毛新聞 特集 連載を終えて」で掲載

第4部 本文

会報誌で紹介されました

定価780円(税込)

http://ukatama.net/

おいしくて体にいい「お取り寄せ」の本

マガジンハウス 2008年1月発売開始¥1300 http://book.magazine.co.jp/

№35.8/1号全国「脱農薬」の生産者たち

インデックスMOOK

酒の肴シリーズ No.6

2005.3月号

産経新聞連載1回目が出ました。次は3月始めです。

'05.2.11号

毎週金曜日「群馬県総合」の紙面です。

群馬県内の女性5人によるリレーエッセーでそれぞれ月1回くらいのペースで載ってくことになる。

6月21日、24日、28日に連載で紹介される。

「健康マクロビオティック料理」

「体の中からきれいになる食べ方」のなかで紹介されました。

'04.4.30号

「不安の時代」の生き方研究

平成・脱サラ戦士たちのそれからとして紹介されました。

'03.12.29-’04.1.5号

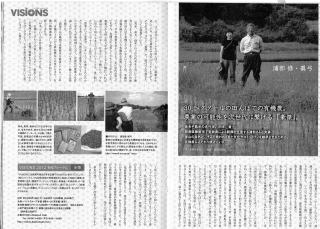

農業取材30余年見つけた食の安全 米

「いのち、健康、環境を重視する稲作農業者の一群」の1人として紹介されました。

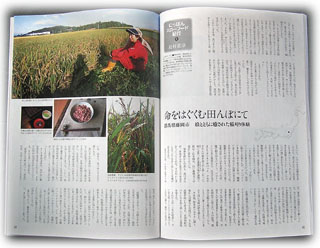

にっぽんスローフード紀行

島村菜津

命をはぐくむ田んぼにて

娘とともに癒された稲刈り体験

として紹介されました。

「帰農者たち」田澤拓也

文庫本がでました。

「大企業より小さな農地」わが田園オデッセイのなかで、「古代米との出会い」から今までを10ページにわたり紹介されました。

石田ひかりさん愛用と紹介されました。

『からだがよろこぶ自然食2002』

JAグループ 家の光協会刊です、

JA(農協)で販売しています。

五十歳からの人生再設計読本 関根進 日経BP社◎定価1600円+消費税

~新鮮でおいしい旬の味を楽しむ~

・発売日 7月25日

・定 価 本体価格1200円+税

・体裁 オールカラーA4版

・監修 金丸弘美

・内容 北海道のトマト、新潟の米などで、有機栽培の野菜、穀類を中心に、全国およそ80ヶ所、約100点の食材をカラーで紹介。生産者も写真で紹介。すべて取り寄せガイド、取り寄せ方法つき。

認証マーク義務化「店頭から消えた有機野菜」という記事で、有機認証制度により、「自称有機」農産物除去という効果も出ていますが、一方でいままで真剣に、有機に取り組んできた農家が新たな負担に悲鳴をあげている現実があります、と紹介されています。

なかなか消費者の耳に届かない現場の声をよく取材された内容です。

ぜひ、お読みください。

こちらでバックナンバーの取り寄せもできます。

尚、同記事は、5月21日のフジテレビ「とくダネ!」のなかでも紹介されました。

桜酵母ビールは、桜の花から採れた酵母とブナの伏流水を使用し、さらに古代米で色付けした、自然の恵み溢れる贅沢なビールです。

株式会社わらび座 田沢湖ビール(たざわこ芸術村)]

秋田県仙北郡田沢湖町卒田字早稲田430

TEL:0187-44-3988

http://www.warabi.or.jp/beer/

有機でかわるこの国の食卓・愛と元気あふれる、ゆたかな食卓をつくるナチュラル&オーガニック食品のひとつとして紹介されています

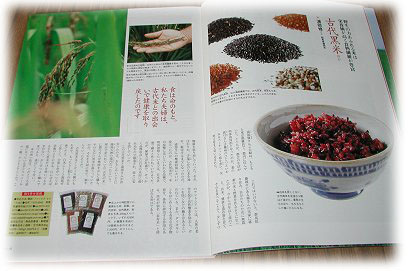

無農薬有機栽培古代米として紹介されました。

「読んで得する A TO Z」で「新米を取り寄せる」のなか注目のお米として紹介されました

連載の「産地直送・安心市場」で「見慣れた田んぼの概念がくずれた。」と紹介されました。

「今の時代だからこそ、復活 !! のイネ品種」のなかで「赤米・黒米 健康を求める人に、玄米でおいしい品種を選ぶ」の中で紹介されました